In diesem Post beschäftige ich mich mit dem karrierestrategischen Potential von Social Media in Unternehmen – und davon ausgehend mit den Möglichkeiten und Grenzen, kollektive und individuelle Interessen im Enterprise 2.0 zu verknüpfen.

Rückblick: Kommunikation und Karriere

Im Forschungsprojekt careers@communication gingen wir der Frage nach, welche Karrierebedingungen in modernen Großunternehmen herrschen und welche kommunikativen Karrierestrategien sich dort beobachten lassen. Kurz gefasst interessierten wir uns dafür, wie sich Menschen sichtbar machen, um sich für einen möglichen Aufstieg ins Spiel zu bringen, wenn sie in standortverteilten Strukturen arbeiten, in denen medienvermittelte Kommunikation an der Tagesordnung ist. Ein Mittel, Sichtbarkeit herzustellen, liegt dann eben auch in medienvermittelter Kommunikation. In unserer Untersuchung nahmen wir jedoch Social Media diesbezüglich nur sehr bedingt in den Fokus.

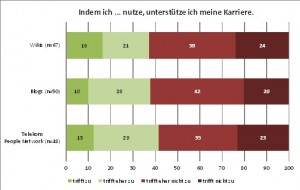

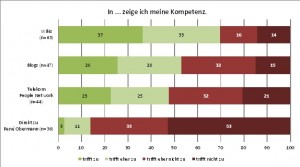

Der Frage, ob Social Media in Unternehmen auch karrierestrategische Potentiale besitzt, gehe ich in meinem Dissertationsvorhaben nach. In diesem Rahmen führte ich eine Untersuchung bei der Deutschen Telekom durch – einen Teil der Daten habe ich bereits in verschiedenen Posts veröffentlicht (z.B. hier).

Auf die Idee, Social Media überhaupt in gedanklichen Bezug zum Thema Karriere zu setzen, kam ich, als ich verschiedene, höchst spannende Artikel von IBM-Research las.

SmallBlue

Den ersten Hinweis auf eine karrierestrategische Nutzbarkeit von Social Media in Organisationen lieferte mir ein Artikel aus dem Jahr 2007 zu SmallBlue bei IBM.

SmallBlue ist ein Experten-Lokalisations-System, das Kommunikationsdaten von Nutzern analysiert und auf dieser Basis verschiedene Funktionen bietet: Die Komponente SmallBlue Ego zeigt das persönliche Netzwerk des Users an. SmallBlue Find liefert als Antwort auf eine Stichwortsuche eine Liste relevanter Experten. SmallBlue Reach liefert Informationen zu Personen und ihre „Entfernung“ innerhalb des persönlichen Netzwerkes. Und SmallBlue Net visualisiert die sozialen Netzwerke themenspezifischer Experten.[ref]Das 2006 einer Gruppe von 150 Freiwilligen zur Verfügung gestellte SmallBlue wurde innerhalb von IBM schnell adaptiert und bietet heute Zugang zu den persönlichen Netzwerken von 300.000 IBM-Mitarbeitern. Eine kommerzielle Version ist unter dem Namen Atlas for Lotus Connections verfügbar. (Ehrlich/ Lin/ Griffiths-Fisher 2007, IBM 2011, Norton 2010) [/ref]

Was aber hat ein solches System mit individueller Karriere zu tun? Nun, es kann anscheinend karrierebedeutsames Sozialkapital bereitstellen:[ref]

Der Begriff des Sozialkapitals wird innerhalb der Soziologie unterschiedlich definiert. Hier soll er (nach (Lin 1999, Lin 2001)) verstanden werden als Ressourcen (z.B. Unterstützungsleistungen, Fürsprache etc.), die von Personen durch den Zugriff auf bestehende Sozialbeziehungen mobilisiert werden können – dabei ist stets eine Investition in diese Sozialbeziehungen notwendig.

Bsp.: Wenn ich ein berufliches Netzwerk an Kontakten zu Kollegen, Geschäftspartnern, Vorgesetzten etc. besitze und diese Beziehungen pflege – indem ich stets freundlich und verbindlich bin, mich für private Belange interessiere, mein Wissen teile, Gefälligkeiten erweise etc. pp. – steigere ich damit die Wahrscheinlichkeit, bei Bedarf auf Unterstützungsleistungen von diesen Personen zurückgreifen zu können. Auf Karriere bezogen kann dies eine Information über eine freiwerdende Position, Fürsprache, eine positive Beurteilung o.ä. sein.

Nun lässt sich das Pflegen von Kontakten im oben genannte Sinne teilweise auch auf Social Media übertragen. Ergo ist es einleuchtend, dass verschiedene Untersuchungen bereits auf einen Zusammenhang von Sozialkapital und der Nutzung von Facebook verweisen konnten (Ellison/ Steinfield/ Lampe 2007, Steinfield/ Ellison/ Lampe 2008) Die in diesem Post genannten Untersuchungen legen wiederum einen solchen Zusammenhang auch für Social Networks innerhalb von Unternehmen nahe. [/ref]

Eine der befragten Interviewpartnerinnen wollte sich intern um eine neue Position bewerben. Sie nutzte SmallBlue, um verschiedene Personen im Umkreis des zuständigen Managers ausfindig zu machen und diese dann als Referenz nutzen zu können – mit Erfolg: Sie bekam den angestrebten Job.

Doch damit nicht genug.

„Climbing“ als Motivation zur Nutzung von Beehive bei IBM

Eine andere Autorengruppe beschrieb in einem weiteren Artikel verschiedene Nutzungs-Motive der IBM-Mitarbeiter in Bezug auf das das IBM-Interne Social Network Beehive.

Beehive (später auch Social Blue genannt) existierte von 2007-2011 innerhalb der IBM neben den IBM BluePages (bzw. Bluepages+1 oder Fringe).[ref] Das entscheidende Feature, mit dem die BluePages sich zu einem vollwertigen SNS entwickelten ist unter dem Namen Fringe bekannt (Farrell/ Lau 2006): Fringe übertrug die vom Social Bookmarking bekannte Idee des Markierens von Inhalten (tagging) auf Personen und erlaubte so eine Zuschreibung von Attributen zu Personen durch die Nutzer-Gemeinschaft. Die derart „getaggten“ Personen wurden von Fringe im jeweiligen Nutzerprofil in „Buddy Lists“ gespeichert, so dass auf diese Weise eine Vernetzung von Profilen erfolgte. Mit der Integration von Fringe in die BluePages war eine Namensänderung derselben von BluePages zu Fringe bzw. BluePages+1 verbunden. (Bader et al. 2008:37) Während der Ansatz von Fringe bzw. dessen Integration in die BluePages auf eine bessere Lokalisation von Experten innerhalb der Organisation abzielte und hier primär die berufliche Identität im Vordergrund stand, sollte Beehive den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre persönliche Identität darzustellen. So zeichneten sich die Beehive Profile durch die Möglichkeit aus, eine besonders große Bandbreite an persönlichen Informationen einzustellen und erlaubten auf diese Weise ein differenziertes „reputation management“. (IBM 2008, Ward 2013) [/ref]

Eines der identifizierten Nutzungsmotive nannten die Autoren „Climbing“, d.h. Beehive wurde von einigen Mitarbeitern mit direktem Blick auf karrierestrategische Positionierung verwandt.

So berichtete bspw. ein Mitarbeiter davon, durch Nutzung der Kontaktliste eines Kollegen und entsprechende Kontaktanfragen gezielt die Mitgliedschaft in einer bestimmten Community of Practice erreicht zu haben, sowohl um sich innerhalb dieser Gemeinschaft als Experte für bestimmte Themen zu positionieren, als auch um dort karrierewichtige Kontakte zu knüpfen.

Eine andere Mitarbeiterin hinterließ ebenfalls aus karrierestrategischem Kalkül Kommentare auf Profilen von Senior Managern, mit dem Ziel, sich bei diesen sichtbar zu machen. Dabei ging sie recht informell vor: Laut Profil waren die Manager Fans der Football-Mannschaft Pittsburgh Steelers. So gab sich die Mitarbeiterin ebenfalls als Fan zu erkennen. Beide Manager antworteten auf die Kommentare … und werden sich womöglich die Mitarbeiterin gemerkt haben.

Im Folgenden ein Zitat der Mitarbeiterin:

“Beehive is a way to have people know something about you, maybe remember something about you. In a company with 300,000 people, it is easy to get lost. If you want to advance, people need to know something about you. Obviously you gotta do your job and your manager has to agree you do a good job to advance, but it is all about networking. You never know where your next job will come from, and the more people you can connect with, the bigger set of opportunities for your next job.”

Nutzung von Beehive und Sozialkapital

In einem weiteren Artikel von 2009 schließlich, wird eine Untersuchung beschrieben, die der Frage nachging, ob bestimmte Nutzungsweisen von Beehive in Zusammenhang mit der Akkumulation von Sozialkapital stehen.

Ergebnis:

Je intensiver die Nutzung des SNS Beehive ausfiel, desto höhere Werte wurden auf den Skalen des Sozialkapitals in all dessen Dimensionen verzeichnet. Nicht nur wiesen Personen mit einer intensiven Nutzung des SNS dichtere Verbindungen zu ihrem Netzwerk auf, zeigten eine höhere Bereitschaft, etwas für die Organisation beizusteuern und hatten ein größeres Interesse, sich global zu vernetzen – sie hatten auch einen besseren Zugang zu neuen Personen und eine bessere Möglichkeiten des Zugriffs auf die Expertise anderer. Sie hatten also durch die Nutzung von Beehive Sozialkapital generiert.

Vorläufiges Resümee: Social Media als karrierestrategisches Instrument

In der heutigen Arbeitswelt von Großkonzernen sind zwei Dinge aus karrierestrategischer Sicht unerlässlich: Die Sichtbarkeit der eigenen Person – und zwar als Ganzes, als Mensch mit persönlichen Eigenschaften und spezifischen Kompetenzen – und das gezielte Networking mit anderen Experten und potentiell karrierewichtigen Entscheidungsträgern.

Diese beiden Punkte sind jedoch nicht nur als karrierewichtig zu markieren. Gleichzeitig sind sie auch die Voraussetzungen effektiver Wissensarbeit. Und genau diese beiden Punkte werden auch durch Social Media unterstützt.

So bieten insbesondere Social Networks – die Experten-Suchsysteme von heute – die Möglichkeit,

- … sich selbst als Experte zu präsentieren. So kann man nicht nur selbst Experten finden und auf ihre Expertise zugreifen, sondern auch als Experte von anderen gefunden werden. Dies steigert z.B. die Anschlussfähigkeit für Projekte, in denen man wiederum seine Kompetenz unter Beweis stellen und weitere Kontakte knüpfen kann.

- … Kontakte nicht nur zu anderen Fachleuten, sondern auch zu Entscheidungsträgern bzw. potentiell karrierewichtigen Personen zu knüpfen.

Voraussetzung hierfür ist immer die eigene Aktivität in Form von Kommunikation und Vernetzung gepaart mit einer positiven Selbstdarstellung der eigenen Person. Sprich das persönliche Profil und die eigenen Beiträge müssen den Eindruck einer kompetenten und sympathischen Person hinterlassen.

Theoretisch ist Social Media also ein Instrument, mit dem man sich auch karrierestrategisch positionieren kann. Es gilt also:

Eine umfassende Nutzung von Social Media in Unternehmen ist der Punkt, an dem Unternehmens- und individuelle Ziele konvergieren können!

Unternehmen haben ein Interesse an gut vernetzten Expert/innen, die für andere als Wissensträger sichtbar sind und sich im Modus der Selbstorganisation die jeweils benötigten SpezialistInnen suchen, um gemeinsam Probleme zu lösen, die einen wertschöpfenden Beitrag für das Unternehmen leisten.

Mitarbeiter/innen haben Interesse daran, sich in Unternehmen zu vernetzen und in diesem Netzwerk ihr Wissen und Können sichtbar zu machen, derartig Reputation aufzubauen, Sozialkapital zu akkumulieren und letztlich … voranzukommen.

Ich stellte mir also die Frage:

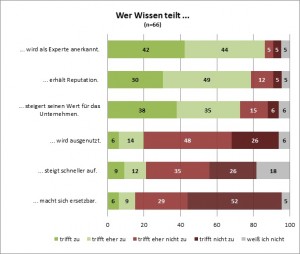

Sehen Mitarbeiter dieses Potential? Ist es für sie ggf. ein Motiv zur Nutzung von Social Media?

… die Antwort auf diese Frage gibt es anhand meiner erhobenen Daten im 2. Teil.

Literatur:

Bader, Johannes; Heck, Sascha; Pflaum, Bennet; Schröder, Ronny; Werner, Tobias; Westhauser, Bastian; Koch, Michael; Richter, Alexander: Ergebnisse des Studienprojektes: Der Einsatz von Social Networking Services im Unternehmenskontext. http://www.kooperationssysteme.de/wp-content/uploads/technischer-bericht_2008-3.pdf, vom September 2008, letzter Zugriff: 22.03.2013

DiMicco, Joan; Geyer, Werner; Dungan, Casey: Understanding the Benefits of Social Networking within the Workplace. In: IBM Technical Reports, 09-13, 2009,

Ehrlich, Kate; Lin, Ching-Yun; Griffiths-Fisher, Vicky: Searching for Experts in the Enterprise: Combining Text and Social network Analysis. In: 2007, http://delivery.acm.org/10.1145/1320000/1316642/p117-ehrlich.pdf?key1=1316642&key2=7785698821&coll=DL&dl=ACM&CFID=109096280&CFTOKEN=96011352

Ellison, Nicole B.; Steinfield, Charles; Lampe, Cliff: The Benefits of Facebook „Friends:“ Social Capital and College Students‘ Use of Online Social Network Sites. In: Journal of Computer Mediated Communication 12, 2007, S. 1143-1168

Farrell, Stephen; Lau, Tessa: Fringe Contacts: People-Tagging for the Enterprise. In: IBM Research Repots RJ10384, 2006, S.

IBM: Beehive – allowing employees to create social and personal connections. http://www-01.ibm.com/software/ucd/gallery/beehive_research.html, vom 01.10.2008, letzter Zugriff: 17.03.2013

IBM: Unlock the business intelligence of your social network. http://smallblue.research.ibm.com/, vom 25.01.2011, letzter Zugriff: 19.03.2013

Lin, N.: Social networks and status attainment. In: Annual Review f Sociology 25, 1999, S. 467-487

Lin, Nan: Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge 2001

Norton, Quinn: Social Currency. In: one+ 01/2010, 2010, S. 88-90

Steinfield, C.; Ellison, N.B.; Lampe, Cliff: Online social network use, self-esteem, and social capital: A longitudinal analysis. In: Journal of Applied Developmental Psychology 29, 6, 2008, S. 434-445

Steinfield, Charles; DiMicco, Joan M.; Ellison, Nicole B.; Lampe, Cliff: Bowling Online: Social Networking and Social Capital within the Organization. In: C&T June 25-27, 2009, S.

Steinfield, C. Ellison, N. B.; Lampe, C. (2008): Social capital, self-esteem, and use of online social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology 29 (2008) 434–445, https://www.msu.edu/~nellison/Steinfield_Ellison_Lampe(2008).pdf

Steinfield, Charles; DiMicco, Joan M.; Ellison, Nicole B.; Lampe, Cliff: Bowling Online: Social Networking and Social Capital within the Organization. In: C&T June 25-27, 2009

Ward, Toby: IBM Fringe: Employee social networking with a purpose http://www.prescientdigital.com/articles/intranet-articles/ibm-fringe-employee-social-networking-with-a-purpose/, vom 06.03.2013, letzter Zugriff: 17.03.2013